Nachwort

Vielleicht fragt sich mancher Leser von Lyrik auch, was gegenüber vorher beim Schreiben passiert ist. Wie entstehen Gedichte? Was ist im Werkzeugkasten eines Dichters drin? „Gedichte“? „Dichter“? Oje. Das berühmte Bild Carl Spitzwegs flimmert über den Schirm. Der arme Poet. Von dort ist es nicht mehr weit zu dem ernüchternden Spruch, dass viel mehr Leute Gedichte schreiben als lesen. Wenn man dazu noch befürchtet, dass gefühlt 95 Prozent der jedes Jahr veröffentlichten neuen Gedichte sauschlecht sind, wird einem auch nicht wärmer ums Dichterherz. Schlecht geschrieben, ohne Leser, kein Moos. Anscheinend handelt es sich beim Gedichte-Schreiben um eine unattraktive, unbeachtete, ziemlich geheimnisvolle Tätigkeit. Um Unkraut zwischen den engen Ritzen des Kopfsteinpflasters der ernst zu nehmenden Literatur, die den Verleger zum Vorlegen einlädt. Um komische Nischentexte in Kleinstauflagen. Um schräge Schiffssirenen, die von einem im Nebel verborgenen Hafen herübertönen. Tuut, tuut! Rätselhafte Stimmen fordern Rapunzel im efeuumrankten, mittelalterlichen Schlossturm zum Poetry Slam auf. Doch wieder halbwegs ernsthaft: Wie entstehen also Gedichte? Auskunft auf diese Frage haben die Lyriker manchmal selbst gegeben. Ich kenne zum Beispiel die berühmten Frankfurter Poetikvorlesungen Ingeborg Bachmanns Ende der 50-iger Jahre, den weniger bekannten, aber meiner eigenen Gemütslage näherstehenden Essay „Einfallskunde“ Peter Rühmkorfs am Ende seines Gedichtbands „Haltbar bis Ende 1999“ aus den verqualmten Regierungsjahren Helmut Schmidts und die erfrischend telegrafischen Anweisungen „Fourteen Steps For Revising Poetry“ eines in die Jahre gekommenen Allen Ginsberg wenig später aus dem Jahr 1982. Und es gibt sicher noch viele andere solcher metatextlichen Reflexionen von Lyrikerinnen und Lyrikern aus aller Frauen und Herren Welten und Zeiten (boah!). Neu ist die Frage und sind die Antworten zum Thema also keineswegs. Schon allein die Notwendigkeit aber, Rechenschaft über sein eigenes Tun ablegen zu müssen, deutet darauf hin, dass Gedichte sich viel weniger selbst erklären als Prosa (Erzählungen, Romane, Essays, Artikel). Es handelt sich bei Lyrik um sehr eigenwillige, seltsame, surreale und eben deshalb erklärungsbedürftige Texte, die Sprache ganz anders verwenden als im Alltag und etwas sagen, was nicht chronologisch, verortbar und kausal ist, unsere drei Rettungsanker im normalen Leben. Oft arbeiten Gedichte mit Bildern und erinnern an die Logik des Traums, die einem im normalen Leben, das eh schon schwierig genug ist, gestohlen bleiben kann. Doch wie werden sie geschrieben?

Am Anfang steht (hoffentlich) eine brauchbare Idee. Peter Rühmkorf nennt sie „Einfall“. Woher diese Idee angeschneit kommt, warum der rühmkorfsche Einfall einen überfällt, wie einen die Inspiration bittersüß anhaucht, bleibt ohne Antwort. Ich glaube, auch Bachmann, Rühmkorf und Ginsberg hatten keine. Die Idee fällt wie Schnee oder wie ein Raubvogel vom Himmel, aber natürlich entsteht sie in Wirklichkeit nur irgendwo im Gehirn als elektrische Spannung, als biochemischer Prozess, als Reizweiterleitung in einer Nervensynapse, die Wörter mit anderen Wörtern verbindet und sie zu Bildern verdichtet. Eine Idee ist somit oft Material für die Traumsymbolik und muss mühsam entschlüsselt werden. Sie spricht nicht direkt, sondern um sieben Ecken. In ihr sind mehrere Gedanken hin-eingepresst und woandershin verlagert worden. Sie ist immer sehr schnell, flüchtig, fahrig und unkontrollierbar (bei mir jedenfalls). Sie schwappt von irgendwoher rüber und verduftet wie ein Tropfen Parfüm. Solche quecksilbrigen Eigenschaften machen einem Lyriker das Leben nicht leicht. Man müsste eigentlich überall ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber zur Hand haben, um schnell was hinzukritzeln, was natürlich nicht immer geht. Mit dem Notebook und Tablet kommt man nicht hin-terher. Ideen kommen leider unvorbereitet. Oft sind sie unerwünscht, entarten im Rekordtempo zur einer regelrechten Plage. Wenn ich die Idee nicht sofort niederschreibe, ist die Gefahr groß, dass ich sie vergesse (Kann ich denn hier bitte nicht in Ruhe mein Eis zu Ende schlecken?). Ideen kommen zu den ungelegensten Zeitpunkten: wenn ich im Auto auf meine Frau warte, die im Supermarkt einkauft, wenn ich dichtgedrängt in der U-Bahn unterwegs bin (wie schreib ich das jetzt auf, ohne dass die Leute einen für verrückt halten?), wenn ich bei einem Gespräch ein Wort höre, das mich überrascht. Die Idee hat etwas von einem Kinderspiel und Abzählreim. Sie treibt Schabernack, macht Wortwitzchen, fischt in den unendlichen Gründen der Redensarten. Sie schlägt mühelos vom Kindskopf zum tiefsten Ernst um. Ich mache ein kleines Beispiel. Manchmal genügt mir schon ein banales Bonmot als Auslöser für eine Idee. Nehmen wir „Neben der Schnur“. Im bayrischen Sprachraum, wo ich großgeworden bin, sagt das kein Mensch. Der Ausdruck war mir unbekannt. Ich musste ihn fast wie für eine Fremdsprache recherchieren. Mama Google docet. Ich lernte dazu: Unkonzentriert, geistig erschöpft, verwirrt sein. Unangemessen, nicht normal, absonderlich, ungewöhnlich, eigensinnig sein. Aha, aha. Und schon ging’s los.

Einigermaßen gelackmeiert

Neben der Schnur

Flockt Milch aus

Ein Klappmesser schnappt auf

Das Fundament ist pünktlich

Einen halben Zollstock nach unten abgesackt

Ganz schön vertrackt

Den Kahn auf Kurs zu bringen

Bevor er dann doch sinkt

Umsonst sauf ich Oberwasser

Die Abwrackprämie gewinnt wer anders

Mein Bruder wo möglich

Einigermaßen gelackmeiert beträufle ich

Den Streifen Lackmuspapier

Wiederholt

Nix is hier klar

Voll von der Rolle

Ganz tolles Wirrwarr

Verbockt echt plemplem

Steht das Tässchen aus Meißen im Schrank

Schlag ich über die Schnur

Schon wieder

Fuchtle ich über die Stränge

Kamm neben der Butter

Fischfutter

Ist ins Aquarium geplumpst

Der Todesrochen hat ausgeröchelt

Die Raubtiere sind ausgebrochen

Laufen als wär nix

Hier auf den Straßen herum

So oder so ähnlich könnte eine Anfangsidee bei mir aussehen. Die zu notieren, dauert meist nur ein paar Minuten. Mit dem Kugelschreiber geht das besser, schneller, sicherer als mit der Tastatur. Immer sitzt mir die Angst im Nacken, dass die Idee plötzlich weg und verloren gegangen ist. Manchmal wird sie für ein paar Stunden zur Obsession und ich arbeite wie ein Besessener an neuen Versen, schreibe um, verwerfe, versuche etwas Überzeugendes zu Papier zu bringen. Ideen kommen gern gehäuft, das heißt, in ein paar Tagen und Wochen können jede Menge Ideen zusammenkommen. Doch leider ist das Gegenteil genauso richtig. Manchmal kommen mir tage-, wochen-, monate-, jahre-, sogar jahrzehntelang überhaupt keine Ideen oder ich schenke ihnen kein Gehör. Ideen hat kei-ner unter Kontrolle. Das ist auch der Grund, wa-rum Berufsbezeichnungen so daneben klingen. „Dichter“? „Poet“? „Lyriker“? Wenn jemand bis-her Gedichte geschrieben hat, hat er keine Gewiss-heit, dass er sie auch in Zukunft schreiben wird. Das gilt auch umgekehrt und verneint. Journalisten, Prosa-Schriftsteller, Liedermacher haben Berufe. Dichter haben keinen. Sie haben nämlich den Roh-stoff (Ideen, Einfälle, Inspiration), mit dem sie arbeiten, nicht in Besitz. Sie kennen den Dealer nicht. Sie können nicht wissen, unter welchem der drei Hütchen die Kugel ist. Oft liegt dort auch gar keine Kugel. Aber manchmal eben doch. Unerwartet. Gegen jede Wahrscheinlichkeit und den gesunden Menschenverstand findet man nach der langen Flaute, die endgültig schien, doch wieder eine Idee, die gar nicht so schlecht ist. Ideen brauchen auch etwas, was man in früheren Zeiten einmal Muße genannt hat. Lyrik will bis in die Puppen pennen. Lyrik braucht Freizeit, einen überquellenden Bücherschrank, Faulheit, Dummheit, den Schalk im Nacken, Chaos, Rausch. Sie hat eine leise und dün-ne Fistelstimme, die von neunmalklugen Besserwis-sern und superpragmatischen Heimwerkern leicht überhört und von der Muzak bei Obi übertönt wird. Wenn man zu große Probleme im Alltag hat, kommen einem keine Ideen für Gedichte. Man drängt sie weg. Man schiebt sie beiseite. Wenn man nicht weiß, wie man seine Rechnungen bezahlen soll, wird man keine Lyrik schreiben. Da hat man Besseres zu tun, um Geld ins Haus zu schaffen. Mit einem eingerasteten schlechten Gewissen lässt sich die sinn-und nutzlose Tätigkeit des Gedichteschrei-bens noch nicht einmal gegenüber dem Scharfrichter Über-Ich rechtfertigen, geschweige denn gegen-über Frau, Mann, Kind, Kegel, der lieben Schwiegermutter, dem Zwergkaninchen.

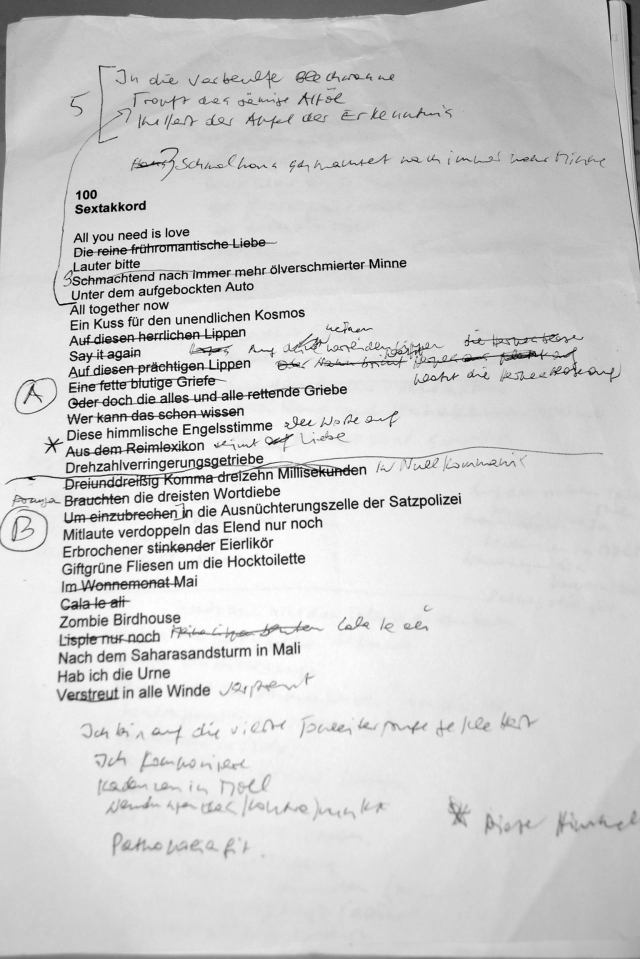

Nehmen wir als Beispiel das letzte Gedicht meiner Sammlung, die Sie vielleicht gerade eben zu Ende gelesen haben: „Sextakkord“. Wann genau mir die Idee dazu gekommen ist, habe ich nicht auf den Tag genau notiert, aber es muss wohl im Novem-ber oder Dezember 2011 gewesen sein. Mit „Sextakkord“ habe ich nach zwanzig Jahren wieder begonnen, Lyrik zu schreiben. Es steht am Anfang einer Materialsammlung, die ich „Arsch der Welt“ genannt habe, sicher auch deswegen, weil mein Wohnort damals ein unbekanntes Vorortstädtchen von Neapel war. Hier die ursprüngliche Fassung:

Sextakkord

All you need is love

Die reine frühromantische Liebe

Lauter bitte

Schmachtend nach immer mehr ölverschmierter Minne

Unter dem aufgebockten Auto

All together now

Ein Kuss für den unendlichen Kosmos

Auf diesen herrlichen Lippen

Say it again

Auf diesen prächtigen Lippen

Eine fette blutige Griefe

Oder doch die alles und alle rettende Griebe

Wer kann das schon wissen

Diese himmlische Engelsstimme

Aus dem Reimlexikon

Drehzahlverringerungsgetriebe

Dreiunddreißig Komma dreizehn Millisekunden

Brauchten die dreisten Wortdiebe

Um einzubrechen in die Ausnüchterungszelle der Satzpolizei

Mitlaute verdoppeln das Elend nur noch

Erbrochener stinkender Eierlikör

Giftgrüne Fliesen um die Hocktoilette

Im Wonnemonat Mai

Cala le ali

Zombie Birdhouse

Lisple nur noch

Nach dem Saharasandsturm in Mali

Hab ich die Urne

Verstreut in alle Winde

Diese Rohfassung ist problemlos identifizierbar, denn die Endversion hat die meisten Verse sogar wortwörtlich übernommen. Auch die Themen sind dieselben geblieben: Es werden Rocksongs von den Beatles und von Iggy Pop zitiert (bei der Satzpolizei ist unter der Haube auch die „jazz police“ Leonard Cohens am Werkeln). Es geht also um „Musik“ und natürlich auch um „Liebe“ (Minne, Kuss, frühromantische Liebe). Aber welche „Liebe“ meine ich? Geht es nicht vielmehr um „Sex“ (Unter dem aufgebockten Auto)? Metatext reflektiert über das Schreiben an sich (Lauter bitte, Say it again, Reimlexikon, Wortdiebe, Satzpolizei, Mitlaute), was so verwunderlich nicht ist, wenn ich nach so langer Zeit den eingerosteten Reimmotor erneut starte und wieder probiere, Lyrik rauszustottern. Es gibt einen Asso-ziationsraum „Hässlichkeit“ (Autowerkstatt, Ölwechsel, Kotze, Hocktoilette) und am Ende des Gedichts auch das semantische Feld „Tod“ (Urne). Liebe und Tod. Eros und Thanatos. Zugegeben nicht wirklich originell, aber ein Krautiges Immergrün. Die spielerischen Elemente sind ebenfalls offensichtlich. Ich kokettiere mit Worten, Sätzen und drei Sprachen. Stilbrüche und Sinnstolpersteine kennzeichnen den Einfall. Die pathetische Engels-stimme passt nicht zum banalen Reimlexikon onli-ne, das ich offensichtlich im Gedicht konsultiert habe (Drehzahlverringerungsgetriebe).

Nach der zündenden Anfangsidee büßen die so in die Existenz gerufenen Roh-Gedichte dann ihre vielen Sünden und schmoren lange im Fegefeuer der Festplatten. Die Gedichte sind näm-lich inzwischen vom handschriftlichen Schmierblatt in eine Standard-Word-Datei übernommen worden, die als Materialsammlung und Einfallssteinbruch dient und am Ende (in meinem Fall) über hundert Seiten dick geworden ist (DIN-A-4 und Font Arial 13!). Apropos Schmoren. Ich hoffe natürlich das Beste, dass der Lüftungsventilator leise säuselt und mir in dieser (vielleicht jahrelangen Phase) meine Festplatte nicht durchschmort. Ich leide an akutem Horror vacui. Ich mache mir deshalb immer gleich zwei oder drei Kopien von den Dateien, denn es gibt wohl kaum etwas Frustrierenderes als den Verlust eines in langen Jahren erstellten digitalen Manuskripts in einer Nanosekunde. Ich zwischenlagere meine tiefgefrorenen Gedichte im virtuellen elektromechanischen Eisfach. Meine Gedichte müssen abstehen. Sie stehen sich die kurzen Lügnerbeine in den Bauch. Der Rahm soll sich absetzen. Was Gutes will reifen. Wie lange dauert die Gärung? Mindestens Monate, wahrscheinlich Jahre, in meinem Fall sogar zum Teil mehr als drei Jahrzehnte (was aber sicher einen Extremfall darstellt). Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man Ab-stand zu seinen eigenen Texten gewinnt, dass man sie wie neu liest und besser einschätzen kann, ob die ursprünglichen Einfälle überhaupt etwas taugen. Denn manchmal (und gar nicht so selten) sind die vermeintlichen Rohdiamanten nur schnödes Glas, nicht der Rede wert und verschwinden völlig zu Recht endgültig im Nirwana der Schaltkreise und Transistoren. Der Auseleseprozess ist nicht so heftig wie bei Berufsfotografen, die hunderte von Fotos schießen müssen, bevor eines vor der Neuformatierung der Speicherkarte gerettet wird. Bei mir ist es vielleicht ein Verhältnis von zwei Drittel schlechten Gedichten gegen ein Drittel akzeptable. Gute Gedichte sind sehr selten. Diese Zahlen sind allerdings sehr schwankend. Je nach Regenmenge, Blutdruck, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Tagesform, Weichenstellung und Magnetfeldstärke kommen fettere oder magere Zeiten auf den Lyriker zu. Irgendwann (wenn genug Material zusammengekommen ist) reift dann schließlich der Gedanke, ein Buch zusammenzustellen. Der Lyriker gruscht in der erkalteten Asche und wird zum Aschenputtel. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das ist eine mühsame Auswahl, die man am besten nicht alleine, sondern zu zweit oder in einer Gruppe vornehmen sollte, aber ich persönlich habe keine Beta-Leser und muss nach reichlich Genuss von Zielwasser selber Kimme und Korn anlegen, schießen und (hoffentlich) ins Schwarze treffen, sprich die richtigen Gedichte aus der Wortflut abschöpfen. Die dreizehnte Aufgabe des Hercules! Ein Rest von Unsicherheit bleibt auch nach mehrmaligem Durchwühlen des Manuskripts, übereifrigem Besuch des Schießstands im Pulverdampf und Sondertraining in der Mucki-Bude zurück.

Diese in vielen Jahren angesammelte und nach der Musterung an die Front geschickte Auswahl kommt dann auf den Pritschenwagen und ab damit in die Werkstatt des fröhlichen Versschmiedes. Es geht ans Eingemachte. Es wird gehobelt und gefeilt, in der Hoffnung, dass die Gedichte besser werden. Peter Rühmkorf und Allen Ginsberg sprechen von langen Zeiten und vielen Überarbeitungen (Rühmkorf braucht für jedes Gedicht anscheinend einen Monat, aber wie berechnet der seine Arbeitszeit und wer soll ihm das glauben?). Das ist trotz aller Unstimmigkeit und Unschärfe erst einmal berechtigter Berufsstolz. Man ist ja nicht die fünfzehnjährige Göre, die ihren Liebesschmerz ohne Filter und Spieglein an der Wand ins Poesiealbum reinrotzt. Nur Heulen und Quengeln ist tatsächlich zu wenig. Nur mit Befindlichkeiten allein findet die blinde Henne kein Korn. Man ist ja ein mit allen Feuerwassern gurgelnder Poet mit Niveau. Ich kann mich mit den großen Namen sicher nicht vergleichen, aber auch bei mir ist es so, dass die nötigen Revisionen tendenziell unendlich sind. Jedes Mal, wenn ich erneut über ein Gedicht lese, ändere ich irgendetwas. Manchmal (aber eher selten) nehme ich auch Transplantationen vor, was Rühmkorf in seiner „Einfallskunde“ mit der Metapher der Organverpflanzung be-schreibt. Ein Gesicht wird zum Arsch oder Schwanz, ein Bein zum Arm, ein Lungenflügel zum Weisheitszahn. Man rettet eine Strophe oder viel-leicht nur den einzigen guten Vers und pfropft damit ein anderes Gedicht. Ich mache das aber nur wenig, weil die Einfälle fast nie so gut zueinander passen, dass man sie sinnvoll und überzeugend amalgamieren kann. Man treibt mit den Revisionen immer auch ein riskantes Spielchen. Viele Köche verderben den Brei. Mit jedem neuen Umschreiben wird die Gefahr größer, dass die Gedichte ihren ursprünglichen Elan verlieren und unnötig (inhaltlich und sprachlich) überladen werden. Revisionen sind wie eine Parabel, die extrem steil aufsteigt, eine Weile am Scheitelpunkt entlangkriecht und plötzlich genauso jäh wieder herunterfällt. Eine gute Idee wird nach zwei oder drei Überarbeitungen wahrscheinlich ein besseres Gedicht, ist aber nach der siebten Revision kaum gelungener und ab der neunten Überarbeitung nur noch schlechter. Eine schlechte Idee wird nicht einfach deshalb gut, weil man den fleißigen Waschweibern zuschaut und sie tausend Mal überarbeitet. Es ist jedes Mal eine schmale Gratwanderung. Man ist schnell in einer Zwickmühle, wo jeder Zug falsch ist. Es steckt wohl auch viel Wahrheit im frühen, rebellischen Allen Ginsberg der 50-iger Jahre: „First thought, best thought“. Die 1000 Verse von „Kaddish“ schrieb er angeblich in weniger als zwei Tagen. Originalität und Frische bleiben am Ende wichtiger als gediegenes Handwerk. Doch zurück zu unserem Gedicht „Sextakkord“. Vergleicht man die Anfangsidee mit der Endfassung, stellt man fest, dass das Gedicht um ein knappes Drittel von 29 auf 37 Verse angewachsen ist. Ich habe mehr hinzugefügt als weggestrichen. Vers 1 ist ein Lied der Beatles, das heute kaum noch revolutionäre Duftnoten setzen kann, aber in meiner eigenen Biographie Mitte der 70-iger Jahre durchaus noch auf überzeugten familiären Widerstand stoßen konnte. Von Luft und Liebe wui der Bua lebn? Vers 2 wurde ersetzt. John Cale hat das Lied natürlich nicht gesungen. Warum ein absichtlicher Fehler? Ein Element der Verstörung, man stutzt einen Augenblick und horcht auf. Der Vers ist eine Anspielung auf einen meiner Blogbeiträge „Sabotage (sang John Cale)“. Weder mein eigener Beitrag noch John Cales brachiales Live-Album haben allerdings viel mit romantischer Liebe zu tun. Im Gegenteil. Vers 4 ist neu. Der Schmalhans deutet auf meinen Wolfshunger in der Seelenküche hin. Die Verse 7 bis 9 sind ebenfalls frisch gestrichene Elemente, die am Bild der reichlich unromantischen Autowerkstatt wei-termalen. Evas Paradiesapfel schwimmt im Altöl. Igittigitt. Ein bedeutungsträchtiges Symbol taucht unter im Gestank und Dreck. Was hat aber die Autowerkstatt mit Liebe und Musik zu tun? Sind die Kombinationen nicht reichlich abstrus? Ich bitte um Gnade. Poster mit Evis im Niemandsland zwischen Soft- und Hard-Porno hangen früher (hängen immer noch) in jeder besseren Autowerk-statt. Die Dialektik zwischen Motor und Sex erfreut jedes Männerherz. Die hübschesten Babes verschandeln pünktlich alle Automobilmessen auf der ganzen Welt. Aber Motor und Musik? Die „Sext“ aus „Sextakkord“ erinnert an den Autovermieter Sixt? In fast jeder Autowerkstatt dudelt ein Radio vor sich hin? Verbrennungsmotoren zünden rhythmisch im Zweitakt und Viertakt (Es gibt anscheinend auch Fünftakt-, Sechstakt- und Achttaktmotoren). Auch Musik hat Rhythmus und Takt (3/4-Takt, 4/4-Takt), selbst die im Anschluss erwähnte Schlagermusik zum Schunkeln und Knuddeln. In Vers 11 nämlich bietet das Lügengespinst der dichterischen Freiheit zum zweiten Mal einen Fehltritt ins Glück (Griff ins Klo) an, wenn eine unsägliche „Uns Helene“ Fischer „All Together Now“ von den Beatles auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen vor die Säue wirft, beides (Schlagersängerin und Insel) für mich zerfledderte Krähe Panik hervorrufende Vogelscheuchen. Die Verse 8 bis 13 der Urfassung wurden entfernt, vor allem wohl wegen der unverständlichen Wörter Griefe und Griebe, zwei Synonyme des Herpex simp-lex. Die Viruskrankheit wird im Vers 14 der neuen Fassung direkt angesprochen. Ich höre im Fieber-wahn himmlische Sphärenmusik und die Engel von Liebe singen (Verse 15, 16 und 17). Solche himmlischen Engelschöre hört man allerdings auch tirilieren, wenn man einen über die Rübe bekom-men hat und das fällige Ohrenrauschen fälschlicherweise mit Himmelsmusik verwechselt. Der Katzenjammer ist groß. Liebe aus Vers 17 reimt sich nur noch auf ein grauenhaft technisches Drehzahlverringerungsgetriebe im Vers 18. Die wichtigsten neu geschriebenen Zeilen der Neufassung kommen dann von Vers 19 bis Vers 26. Wenn mein Gedicht mit dem „Sextakkord“ stolziert, musste ich das Thema, trotz meiner Ignoranz in Theorie und Praxis, zur Sprache bringen. Es gibt in der Musik-theorie einen sogenannten Neapolitanischen Sextakkord, der speziell im 16. und 17. Jahrhundert weit verbreitet war und mit bestimmten technischen Kniffen, die mir als musikalischem Laien völlig schleierhaft bleiben, eine Pathopoeia (Vers 22), das heißt eine „Leid machende“ musikalische Chromatik des traurigen Affekts erzeugte (oder wenigstens zu erzeugen vorgab). Wer das nötige musikalische Vorwissen hat, findet ohne viel Mühe Fachartikel zum „Neapolitanischen Sextakkord“ im Internet und kann das Thema vertiefen. Aber auf so viel Expertise und deutsche Gründlichkeit kam es mir bei der Revision meines Gedichts in Wahrheit gar nicht an. Für mich war die Frage wichtiger, ob ein solches Gedicht in traurigen Molltönen den Leser berührt, vielleicht sogar zu Tränen rührt, wenn Ein Dreiklang erklingt und Ein Sextakkord schwingt. Ich befürchte, dass das nicht geklappt hat, aber Ingeborg Bachmanns „Enigma“ und die zwei Lieder „The Lonesome Death of Hattie Carroll“ von Bob Dylan und „Hallelujah“ von Leonard Cohen, die durch meine acht bescheidenen Verse Geisterbahn fahren, haben einfach die besseren Karten in der Hand als ich. Und das ist schon in Ordnung so. Die folgenden metatextlichen Verse 27 bis 30 nehmen das Bild des Fiebers und fieberhaften Sprechens wieder auf und enden nach dem Rausch ernüchtert in einer Polizeistation, die möglicher-weise gar nicht in Deutschland (Hocktoilette), sondern in Südeuropa (Italien wegen des Verses Cala le ali?) oder sogar noch weiter südlich in Afrika steht (Mali, Iggy Pops in Vers 33 erwähntes Album Zombie Birdhouse zeigt auf dem Cover den Sänger mit nacktem Oberkörper in einem Straßencafé Schwarzafrikas). Der italienische idiomatische Ausdruck „Cala le ali“ bedeutet wortwörtlich „Senk die Flügel“ und in einem weiteren Sinn „Krieg dich wieder ein“, „Lass die Kirche im Dorf“. In den letzten Versen 36 und 37 verstreue ich Urnenasche irgendwo in Mali. Das war wohl noch der Schock des verlorenen Sohns über den Tod seines Vaters.

Zusammenfassend betrachtet handelt es sich also beim Gedichte-Schreiben um einen dreiteiligen Arbeitsprozess (Anfangsidee, Latenzzeit, Endkomposition), der aber durchaus mehrmals ablaufen kann. Die „Endkomposition“ bekommt Gänse-füßchen und degeneriert zur So-Genannten. Sie wird in die Quarantäne zurückgeschickt, von wo aus ich sie (vielleicht nach ein paar Monaten gene-sen) wieder in das Wortlabor des munteren Dichterleins zerre und die Verse und Strophen zum Feilen, Hobeln, Amputieren, Drannähen, Transplantieren, Aus-dem-Internet-Kopieren und Von-Anderswo-Aus-Dem-Ideen-Fundus-Einfügen in der poetischen Schraubzwinge einspanne. Es sei mir an dieser Stelle gestattet, ein wenig Bildungsballast abzulassen und mich ins Plumpsklo der Tüftler und Hypothetiker zu erleichtern. Das Backe-Backe-Kuchen der Gedichte erinnert doch augenfällig an den dreiteiligen klassischen dialektischen Prozess von Hegels Gnaden. These= Idee. Anthithese=Warteschleife. Synthese=fertiges Gedicht. Aufheben=Höher heben+Bewahren+Ersetzen. Die anfangs erwähnten stark aufgeblähten 14 Schritte Ginsbergs zum fertigen Gedicht und die 4 Brücken, über die Rühmkorf geht, wenn er seine Gedichte schreibt, bringen mir das Dutzend an Kategorien Immanuel Kants in den Sinn, die Schopenhauer frech auf nur 3 runtergestutzt hat. Weniger ist bekanntlich mehr. Wie auch immer: Zweifellos ist Gedichte-Schreiben beides: Inspiration und Revision. Vor allem letztere. Plackerei und Maloche im Maschinenraum (der Titanic? Der Andrea Doria?) Der Arbeitsfortschritt hängt nicht selten in der Endlosschleife fest. Die sperrangelweit offenen Tore, umgerannten Zäune, schroffen Klippen, Hinterhalte und Fallstricke des Metiers sind dem Laien oft wenig bekannt und treiben viel Handwerkerschweiß aus den Poren, was man dem locker dahin holpernden fertigen Gedicht gar nicht an der Nasenspitze abliest. Jetzt hilf mir doch mal bitte beim Auswringen der Taschentücher.